Anticapacitismo

El anticapacitismo se refiere a la oposición activa al capacitismo y a las prácticas, actitudes y estructuras que perpetúan la discriminación contra las personas con discapacidad. Implica un compromiso con el reconocimiento y la eliminación de las barreras sistémicas que enfrentan, la defensa de sus derechos y la promoción de la inclusión y la equidad. El anticapacitismo busca desmantelar los sistemas sociales, culturales e institucionales que privilegian a las personas sin discapacidad mientras marginan a quienes tienen alguna discapacidad.

El anticapacitismo también se alinea con los principios de la teoría crip, un marco crítico que desafía las suposiciones normativas sobre la discapacidad y el cuerpo. Esta teoría cuestiona las expectativas sociales de «normalidad» y celebra la discapacidad como un ámbito de importancia cultural, política y personal.¹ Al adoptar la teoría crip, el anticapacitismo va más allá de la simple adaptación de espacios y prácticas para las personas con discapacidad y cuestiona activamente los sistemas e ideologías que refuerzan las normas capacitistas. La teoría crip aboga por una reimaginación de los valores sociales, enfatizando la interdependencia, la accesibilidad y la celebración de la diversidad corporal.

La Escocesa, en colaboración con les artistas Hac Vinent y Tatiana Antoni Conesa, ha desarrollado una serie de medidas concretas de accesibilidad y ha llevado a cabo formación para su personal con el fin de garantizar su implementación. Este proceso ha supuesto un cambio significativo para la institución y más allá de ella, fomentando una transformación en la mentalidad sobre la participación y la diversidad en las artes. Estas medidas destacan la importancia de reducir el ritmo, usar un lenguaje accesible e integrar métodos de participación flexibles en las actividades públicas. También subrayan la necesidad de una planificación proactiva, como la provisión de formularios para solicitar accesibilidad, garantizar una comunicación clara y fomentar prácticas de cuidado colectivo.

Si la participación en los espacios culturales es actualmente un privilegio, entonces debemos preguntarnos: ¿Quiénes están siendo excluides y por qué? La accesibilidad debe ser la norma, no una solicitud especial. La verdadera accesibilidad no se limita a rampas e intérpretes de lengua de signos. Crear espacios accesibles implica no solo repensar sus contenidos, su programación y sus enfoques institucionales sobre la inclusión, sino también llevar estas ideas a la práctica.

Algunas consideraciones para hacer las actividades más accesibles:²

- Utilizar un lenguaje claro y sencillo en todos los materiales de comunicación y durante la actividad, evitando jerga académica para garantizar la inclusión de diferentes realidades sociales.

- Evitar suposiciones. Muchas medidas de accesibilidad simples se pasan por alto porque asumimos que todos los cuerpos y necesidades responden a un estándar único.

- Proporcionar un formulario donde las personas puedan indicar necesidades de accesibilidad antes de una visita o actividad para permitir las adaptaciones necesarias. Si no se requiere inscripción, debe incluirse un correo electrónico en la información del evento para que las personas puedan contactar al equipo.

- Presentar la actividad y explicar su estructura para que las personas puedan establecer límites personales y decidir su nivel de participación. Se puede ofrecer una reunión previa al evento para quienes necesiten familiarizarse con el espacio o discutir la dinámica de la actividad.

- Diseñar actividades con niveles de participación flexibles, permitiendo que el público se involucre de diferentes maneras. Mantenerse abierto a modificar la estructura para garantizar la participación.

- Brindar la oportunidad de dirigirse al grupo antes del inicio de la actividad en caso de que alguien desee explicar su situación. Se debe ofrecer apoyo si es necesario.

- Facilitar una dinámica grupal respetuosa e inclusiva, asegurando que se cumplan todos los requisitos de accesibilidad. Proporcionar asistencia adicional si es necesario, con miembros del equipo designados para ello.

- Evitar la infantilización, la sobreprotección y la condescendencia. Tratar a los adultos como adultos. Por ejemplo, al interactuar con una persona sorda y su intérprete, o con alguien acompañado por un asistente personal, dirigirse directamente a la persona, no al intérprete o asistente.

- Preguntar siempre si no se está segure de cómo proporcionar asistencia o adaptar ciertas necesidades.

- Comunicar claramente las medidas de accesibilidad disponibles en todos los materiales promocionales. Dado que la mayoría de las actividades no son accesibles por defecto, las personas con diversidad funcional pueden no asumir que lo son a menos que se indique explícitamente.

- Describir las imágenes publicadas en redes sociales. Esto puede hacerse utilizando la función de «texto alternativo» o incluyendo una descripción escrita en la publicación.

- Incluir subtítulos y/o audiodescripción en los videos publicados en línea o proyectados durante una actividad.

- Incluir advertencias de contenido para temas que puedan resultar angustiantes, permitiendo que las personas tomen decisiones informadas sobre su exposición.

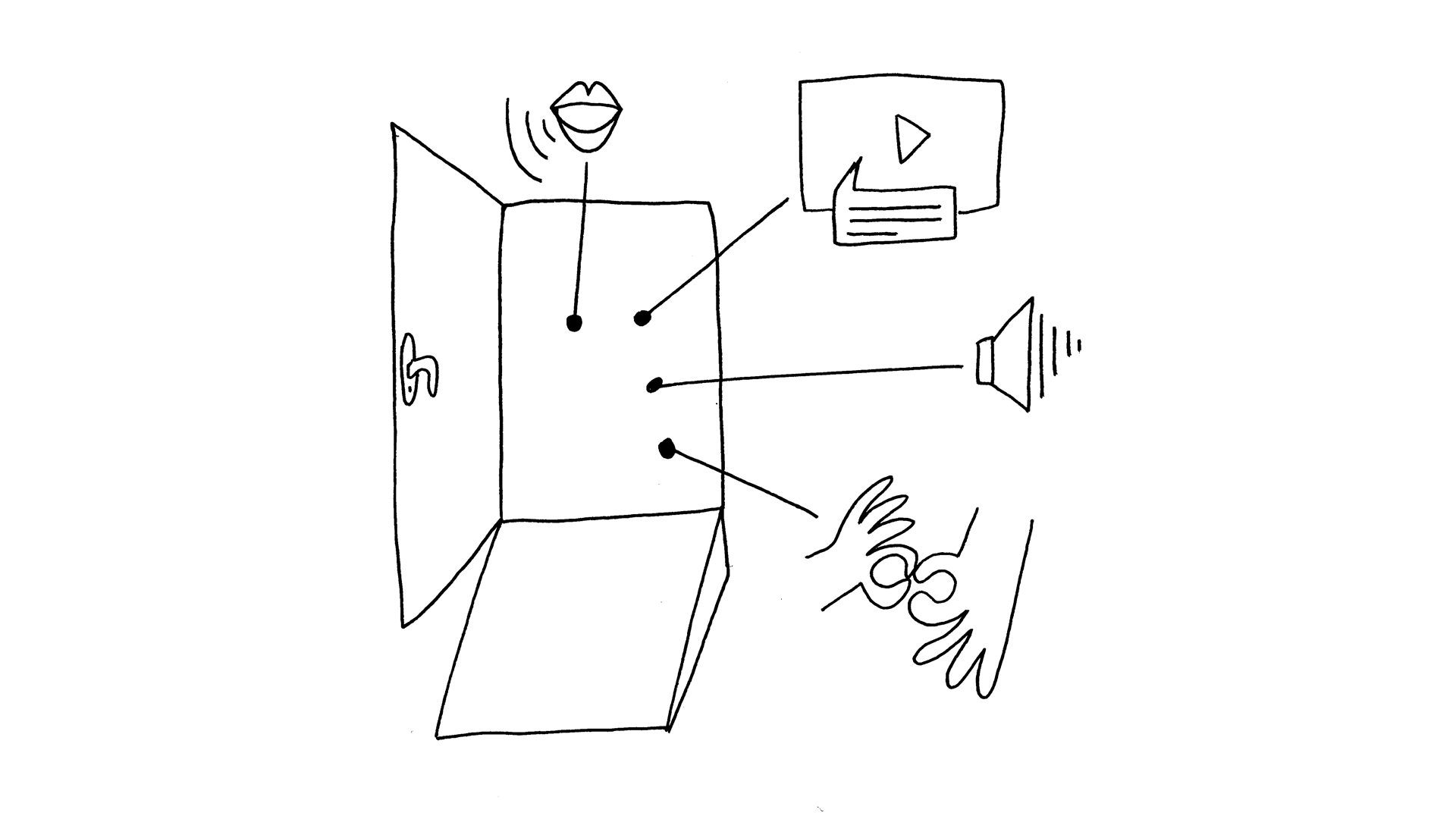

Algunos ejemplos de medidas de accesibilidad para instituciones y actividades:

- Rampas de acceso

- Ascensores espaciosos (si el edificio tiene varios pisos)

- Pasillos amplios y transitables

- Baños accesibles

- Asientos con respaldo

- Intérpretes de lengua de signos y espacio reservado para la lectura labial (asientos cercanos a los ponentes)

- Subtitulado en vivo y videos con subtítulos

- Audiodescripción para contenido visual

- Buena calidad de sonido en el espacio

- Iluminación adecuada

- Articulación clara y audible (sin gritar ni exagerar la pronunciación)

- Provisión anticipada de textos para charlas o lecturas

- Turnos de palabra estructurados con un moderador

- Adaptación de materiales a formatos digitales y de fácil lectura

- Texto proyectado con alto contraste, fuentes grandes y división en párrafos

- Indicadores táctiles o codificados por colores para facilitar la navegación

- Áreas de descanso en silencio

- Información clara sobre la duración del evento, su dinámica y el número previsto de asistentes

- Opción de participación virtual

- Facilitar el acceso a madres, padres, cuidadores y niñes mediante la provisión de zonas de juego separadas y cambiadores para bebés

- Indicar claramente si una actividad es apta para niñes o no

—

¹ También es relevante destacar la interseccionalidad entre la discapacidad y la diversidad queer, enfatizando cómo ambas desafían las estructuras hegemónicas de poder y normatividad (ver Robert McRuer, Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability). Alison Kafer amplía esta perspectiva en su libro Feminist, Queer, Crip, donde propone un modelo político y relacional de la discapacidad que prioriza la construcción de alianzas y la justicia social.

² Este es un extracto del trabajo y prácticas internas implementadas en La Escocesa. Para más información, visita nuestra página web: https://laescocesa.org/en/La%20Escocesa/accessibility.